![arie sawit wilmar3-IMG_1853]()

Sawit, produk primadona dunia yang menuai konflik sosial dan lingkungan. Foto: Sapariah Saturi

Sekitar 70 persen permohonan yang masuk ke Kemenhut adalah permintaan pelepasan kawasan hutan oleh perusahaan untuk kebun

Konflik antara warga dan perusahaan sawit tampaknya sulit selesai karena seakan tak ada keinginan dan kesadaran para pemangku kepentingan untuk menuntaskan. Pengusaha seakan menyepelekan masalah, dan menilai konflik masih kecil. Sedang, pemerintah yang seharusnya berperan aktif menengahi dan mencari solusi, terkesan hanya sebagai penonton yang baik.

Setidaknya pesan ini tertangkap kala diskusi akhir tahun yang diselenggarakan Kemitraan (Partnership) dan Yayasan Perspektif Baru (YPB) di Jakarta, Kamis(20/12/12) bertema “Antara Politik Pelestarian Hutan dan Bisnis Sawit.” Hadir sebagai pembicara Jefri Gideon Saragih, Direktur Eksekutif Sawit Watch; Joko Supriyono, Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki); Mas Achmad Santosa, Deputi IV bidang Hukum UKP4 serta Basoeki Karyaatmadja, Sekretaris Dirjen Planologi Kementerian Kehutanan (Kemenhut).

Jefri mengatakan, ekspansi kebun sawit di Indonesia begitu luas, sampai 2012, sudah mencapai sekitar 11 juta hektar. Dengan alasan pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan, luas kebun akan terus bertambah. Bahkan, pemerintah berencana memperluas hingga 20 juta hektar dengan lahan di Sumatera dan Papua. Bisnis ini dalam 2012, menghasilkan US$9,1 miliar dan pungutan ekspor Rp14 triliun dengan buruh langsung yang diserap sekitar 5 juta orang.

Di balik gemerlap untung itu, katanya, menimbulkan banyak dampak sosial dan lingkungan. “Paling sering muncul konflik sosial antarwarga, warga dengan perusahaan, warga dengan pemerintah termasuk aparat keamanan,” katanya di Jakarta, Kamis(20/12/12).

Masyarakat adat maupun penduduk lokal, salah satu kelompok rentan konflik selain petani plasma dan buruh. Warga kerap tergusur dari wilayah mereka baik di hutan, rawa gambut maupun lahan pertanian. Sebagian kecil warga mendapatkan pergantian tanam tumbuh, yang lain digusur paksa. Kondisi ini, biasa karena mereka tak ada hak lahan, baik sertifikat maupun pengakuan tertulis.

“Ini tambah parah karena ketidakmampuan dan ketidakmauan pemerintah memberikan pengakuan legal bagi hak penguasaan maupun hak kelola bagi mereka.”

Bagi petani plasma, masalah yang kerab muncul antara lain, penyerahan kebun sawit kemitraan tak tepat waktu atau tak sesuai janji. Biasanya, masyarakat dijanjikan jika mau menyerahkan lahan, pembagian 10: 2.

“Artinya, bila penduduk menyerahkan lahan 10 hektar maka akan mendapatkan kebun sawit kemitraan dua hektar dalam bentuk utang yang pembayaran dicicil dari hasil tanda buah segar kebun tadi.” Untuk mendapatkan lahan cepat, perusahaan berjanji konversi kebun sawit ke petani paling lama empat tahun. “Fakta yang sering terjadi, kebun diserahkan ke petani rata-rata delapan sampai sembilan tahun!” ucap Jefri.

Tak hanya itu. Kualitas kebun plasma buruk dan tak sesuai ukuran, utang maupun bunga kredit terlalu tinggi dan tak transparan. Berbicara buruh, sekitar 65 persen pekerja di kebun sawit buruh harian lepas (BHL), dengan upah Rp24.500-32.500 per hari, tak ada jaminan atau asuransi. “Alat kerja disediakan sendiri dan rentan pelecehan seksual serta rentan keracunan zan kimia maupun kecelakaan kerja.”

Untuk itu, Jefri, mendesak, ada moratorium ekspansi kebun sawit terlebih dahulu guna membenahi perizinan dan kebun-kebun yang ada.

Mas Achmad juga membahas tentang konflik sawit yang kian tinggi. Menurut dia, akar masalah konflik setidaknya ada tiga. Pertama, karena ketidakjelasan status dan kepemilikan tanah. “Ini akar. Karena tidak diakui status kepemilikan masyarakat adat dan lokal yang tak miliki status formal. Belum tuntas status penetapan tanah negara dan masyarakat.”

Kedua, ketimpangan stuktur dan penguasaan tanah. Kondisi ini, karena ketiadaan pengaturan pembatasan lahan yang efektif (hukum tidak ditegakkan dan saling bertentangan), pola pembangunan belum sepenuhnya adil. “Pengelolaan tanah perkebunan, pertanian dan kawasan hutan oleh masyarakat relatif kecil dibanding perusahaan skala besar.”

Ketiga, kelemahan dalam tata pemerintahan. Keadaan ini, bisa dilihat dari praktik KKN dalam pemberian izin atau hak, kelemahan koordinasi antara instansi, kelemahan penegakan hukum dan lembaga penyelesaian konflik, peraturan tumpang tindih dan tak ada peta terintegrasi (one map).

Ekspansi sawit begitu luas dengan tak dilengkapi save guard ini muncul konflik-konflik tak terkendali. Salah satu contoh, konflik di Mesuji, baik di Sumatera Selatan (Sumsel) maupun Mesuji Lampung.

“Jadi, masalah izin dan hak konsesi sawit, perusahaan ingkar janji, keterbatasan akses tanah, ketidakjelasan status tanah masyarakat, ketimpangan struktur kepemilikan menjadi gambaran umum bisnis sawit di negeri ini.”

Untuk itu, katanya, perlu ada langkah-langkah, seperti revisi Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) tentang Perizinan Perkebunan. Dalam Permentan ini, banyak terkait tata kelola, terutama pemberian zin. “Isu pertama, perlu perbaikan luas lahan perkebunan. Dalam permentan, tidak ada pembatasan lahan pada kelompok perusahaan, hanya pada satu perusahaan. Banyak tantangan dalam revisi ini terutama dari perusahaan.”

Lalu, masalah plasma dan kemitraan. Dalam permentan perlu ada satu pengaturan jelas tentang wilayah plasma, apakah di dalam atau di luar lokasi. Lalu kejelasan prosedur pemberian plasma, dan rencana kemitraan perlu diperjelas agar masyarakat terlibat aktif dari proses perencanaan.

Selanjutnya, masalah kejelasan hak atas anah (hak guna usaha/HGU). Penerbitan HGU seharusnya memperhatikan konflik-konflik yang masih berlangsung. Namun dalam praktik, perkebunan beroperasi sebelum HGU terbit. “Ini dampak negatif pada ketidakjelasan hak masyarakat dan perusahaan.”

Selain itu, sanksi administrasi dan tanggung jawab pemerintah pusat juga dibahas dalam revisi permentan itu. “Kelihatan memang tidak terkendali usaha-usaha perkebunan di daerah karena otonomi daerah. Karena itu, penerbitan izin tak sesuai prosedur berlaku, karena anggap ini otonomi jadi bisa atur sendiri.” Untuk itu, kata Mas Achmad, perlu sanksi administrasi lebih ketat dilengkapi mekanisme yang diistilahkan second line enforcement.

Mengenai penanganan konflik, dia mengusulkan dua hal. Pertama, ada kebijakan pemerintah dalam bentuk inpres atau apapun tentang aksi nasional pencegahan konflik agraria. “Ini untuk menjawab akar masalah dan konflik, misal karena ketidakjelasan status tanah, struktur kepemilihan tanah timpang dan pemerintahan yang lemah itu,” ujar dia. Kedua, kelembangaan, dengan membentuk tim terpadu penyelesaian konflik agraria.

Saat Joko berbicara, tampak menyepelekan konflik sawit yang terjadi. “Pengaduan memang ribuan iya, tapi konflik tidak sampai segitu. Masih bisa dihitung dengan jari,” katanya.

Menurut dia, penyelesaikan konflik sebenarnya simpel. Jika lahan ada konflik dengan masyarakat seharusnya dibersihkan, atau negoisasi. Semua ada ketentuan. Negoisasi, katanya, ada bermacam-macam, bisa ganti rugi atau yang lain. “Kalo kepemilikan masyarakat tidak bisa dinegoisasi, mau tak mau harus di-enclave. Seharusnya begitu. Tapi ada (pengusaha) yang maksain. Ya, memang ada. Namanya juga manusia…”

Meskipun mengutip data Kementan maupun Kepolisian, Joko menuding konflik sawit dibesar-besarkan. Dia menyebut, dari Kepolisian Sumatera Utara (Sumut), selama 2005-2012 menyebutkan, terdapat 2.794 kasus konflik tanah. Lalu, data Ditjen Perkebunan, Kementan, menyatakan, selama 2011 teridentifikasi 822 kasus 625 land dispute dan 197 non-land dispute. “Konflik di perkebunan sawit secara tendensius dibesar-besarkan!” katanya.

Usulan penyelesaian konflik yang ditawarkan Gapki pun sesungguhnya bukan solusi. Joko menilai, plasma sebagai program baik win-win solution antara perusahaan dan masyarakat. Padahal, program plasma sudah lama diterapkan, dan terbukti di lapangan banyak menimbulkan masalah.

Dalam aturan Mentan, perusahaan yang memiliki konsesi harus mengalokasikan 20 persen lahan untuk masyarakat, bisa lewat kebun plasma. Namun, dalam pandangan Joko, kebun plasma itu wujud tanggung jawab sosial (CSR). Padahal, CSR merupakan kewajiban perusahaan yang diperintahkan UU.

![arie sawit wilmar2-IMG_1839]()

Jalan warga di Desa Sungai Enau, Kalimantan Barat, masih dari tanah yang belum dibangun perusahaan (PT BPK, Wilmar group), sesuai janji saat meminta warga melepas lahan. Foto: Sapariah Saturi

Kawasan Hutan

Bukan hanya membantah besaran konflik, Joko juga menegaskan, tak ada satupun perusahaan sawit beroperasi di kawasan hutan. “Aneh kalo perkebunan dituduh merambah hutan. Karena pasti kalo tanah kita di luar kawasan hutan.”

Ini berbeda dengan fakta lapangan yang membuktikan sebaliknya. Ambil contoh, kasus kebun sawit di hutan gambut Rawa Tripa, Aceh.

Namun, dia juga mengaku banyak terjadi keluhan pengusaha karena tata ruang berbeda-beda, dari versi kabupaten, provinsi sampai pusat. “Tata ruang penting, karena tata ruang tidak jelas menjadi sumber konflik lahan.”

Ungkapan Joko, jika kebun sawit tidak ada di kawasan hutan, mungkin tak sepenuhnya salah. Mengapa? Sebab, sebelum membuka kebun di hutan, mereka meminta pelepasan kawasan hutan terlebih dahulu. Ungkapan Kemenhut lewat Basoeki bisa menjelaskan.

Basoeki merasa heran, karena surat permohonan yang masuk ke meja dia, sekitar 70 persen itu permintaan perusahaan agar Kemenhut melepaskan kawasan hutan untuk kebun. “Saya jadi berpikir, sebenarnya berapa banyak hutan yang mereka perlukan?” “Apakah mereka pikir hutan itu murah atau mudah kali ya jadi selalu saja yang diminta (pelepasan) kawasan hutan?”

Menurut dia, ada 20,9 juta hutan produksi konversi (HPK). Sekitar 9 jutaan hektar sudah dibebani izin alias digunakan jadi masih tersisa 11 jutaan hektar. “(Jika mau izin berkebun) itu saja sudah cukup, jangan ganggu hutan yang lain,” ujar dia.

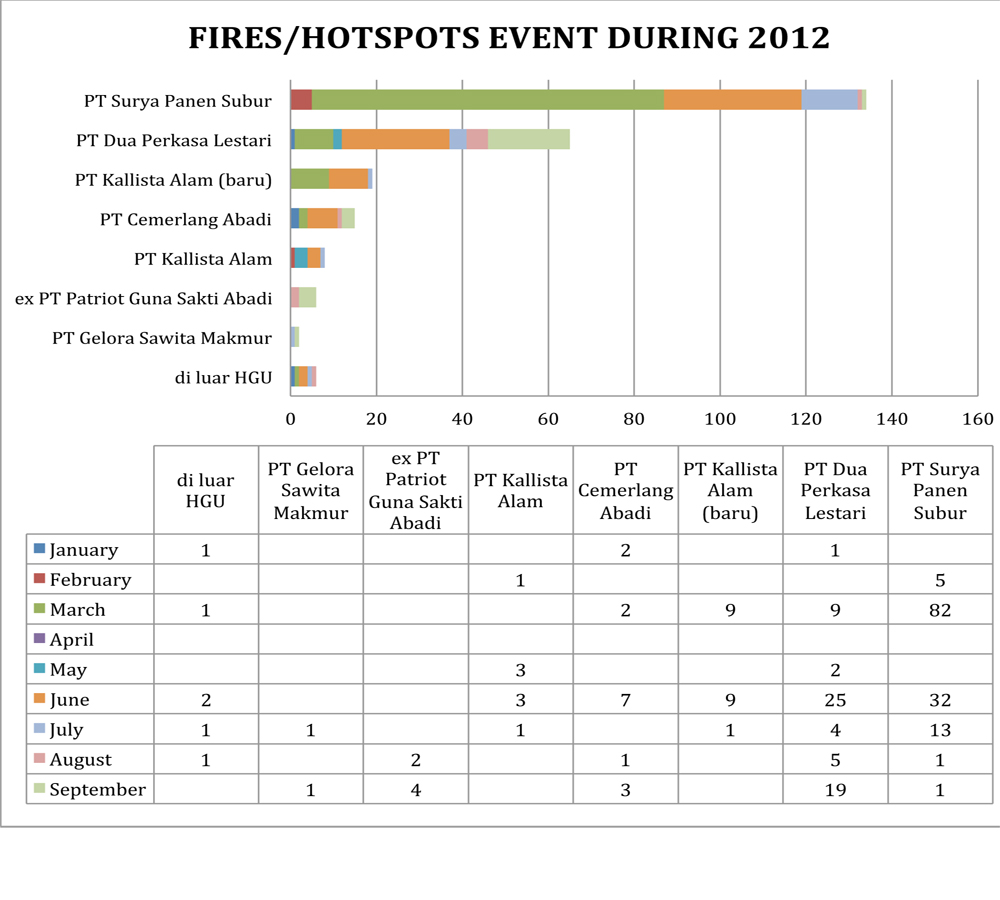

![Microsoft Word - Document10]()

Konflik sawit dari Januari sampai April 2012. Sumber: Elsam

![Microsoft Word - Document9]()

Konflik Sawit Menggunung, GAPKI Bilang Masih Kecil… was first posted on December 24, 2012 at 7:41 pm.